【 連携事例紹介 】// Contents

近年、国内外で社会課題が山積するなかで、「社会のために何を行っているのか?」という関心の目が企業に向かうことが多くなりました。こうしたなかで重要性が高まっているのが「企業の社会貢献活動」です。

この記事では、これから社会貢献に挑戦する企業のために、社会貢献活動が必要な理由や指針となる考え方を詳しく解説します。

企業の社会貢献とは?

企業が自社にとって適切な社会貢献活動を行い、効果やメリットを最大化させていくためには、取り組みを始める前に「社会貢献とは何なのか?」という意義を理解することが大切です。

また、社会貢献に積極的に取り組むうえでは、こうした活動が企業に求められる時代背景や重要性を知る必要もあるでしょう。

社会貢献活動とは何か

社会貢献活動とは、個人や企業が「社会全体の利益のため」に行う活動の総称です。

一般的には、「自分(自社)の利益」よりも「社会の利益」を優先に、自分たちの意思で行うものを社会貢献活動と呼ぶことが多いです。活動の「規模(大小)」が問われることはありません。

企業の社会貢献活動には、さまざまな種類があります。

本業(製品・サービス)に社会貢献を絡められる場合、自社の得意分野を活かしやすく、物品や施設の提供なども本業との関連性が高いはずです。また、従業員をボランティア参加させることや、金銭的な寄付等も立派な社会貢献になります。

社会貢献が求められる時代背景

近年世間では、人口減少・少子高齢化、地域課題の複雑化、自然災害の多発・森林破壊……といったさまざまな社会課題が山積しています。こうしたなかで、私たちが生活および経済活動を続けるためには、企業を含めた官民が総力をあげて社会課題の解決に取り組む必要があります。

そこで重視されるようになったのが、個人および企業の「社会的価値」です。

企業の社会的価値をわかりやすくたとえると、事業を中心とするさまざまな活動を通じて「社会全体にどのような良い影響・貢献をもたらしているか?」ということになります。

社会課題が山積する時代に企業がビジネスを安定的に続けるためには、自社の利益や経済成長に貢献する「経済的価値」と先述の「社会的価値」を両輪でまわしていく必要があるでしょう。

また、いまの時代は、国や投資家などのステークホルダーが企業に求めることも変わってきています。

たとえば、投資家や金融機関が企業の評価においてESGを重視する傾向が強まったことを受けて、日本では2023年度から上場企業に対して、非財務情報の開示を義務付けるようになりました。

非財務情報は、企業の経営戦略やサステナビリティ施策、人的資本情報など、財務諸表では読み取れない情報を指します。サステナビリティとは、環境・社会・経済の持続可能な発展を目指す考え方や取り組みの総称です。

また、サプライチェーンDD(デューデリジェンス)の浸透も、企業が社会的価値を重視するようになったことに関連するトピックでしょう。

サプライチェーンとは、製品の原材料や部品の調達・製造・販売……といった一連の流れ(チェーン)を指す言葉です。サプライチェーンDDとは、このチェーンに関わる生産パートナーとともに、チェーン全体の人権尊重・労働環境改善・環境保全などを行う考え方になります。サプライチェーンDDが広まったことで、取引先などとの関係を維持するためにも、経営にサステナビリティの目線を取り入れることが必須となってきています。

企業の社会貢献の考え方:ESG・CSR・CSV・SDGsを知る

企業が創造する社会的な価値には、さまざまな考え方や基準があります。なかでも多くの企業が重視するのは、ESG・CSR・CSV・SDGsの4つです。ここでは、各指標の概要を紹介しましょう。

ESG

ESGは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字をとった言葉です。

投資家や金融機関などが投資(融資)の判断をする際に、企業の非財務情報を評価する基準として使われます。ESGは主に投資家側で使う指標ですが、資金調達の成否にかかわるため、企業側も意識する必要があります。

ESGが重視されるようになったのは、これからの企業の成長には社会的価値も重要という考え方が投資家の間で浸透したことの証左でもあるといえます。

CSR

CSRは、「Corporate Social Responsibility」の略語であり、日本では「企業の社会的責任」と訳される概念です。CSRは、「企業は自分たちの利益追求だけでなく、社会の一員として持続可能な社会の実現に貢献する責任がある」という考え方になります。

CSRを意識した経営では、自分たちの事業活動が社会・環境・ステークホルダーに与える影響を調査して改善に努めたり、一般にその情報を公開したりすることで、互いの持続的な発展を目指す姿勢が求められます。

CSV

CSVは、「Creating Shared Value」の略語であり、日本語では「共通価値の創造」と訳される概念です。事業活動を通じて社会的価値と経済的な価値・利益の両方を同時に追求する考え方になります。企業の責任を求めるCSRが、利益追求と社会貢献が相反するという前提から生まれたのに対し、両者の両立を目指す理念として登場しました。

「守り」のCSRに対して「攻め」のCSVとも称され、ビジネスを通じて直接的に社会課題の解決を目指すことが企業の成長にもつながるという考え方に基づいています。本業と関係のない社会貢献活動は基本、CSVには含まれません。

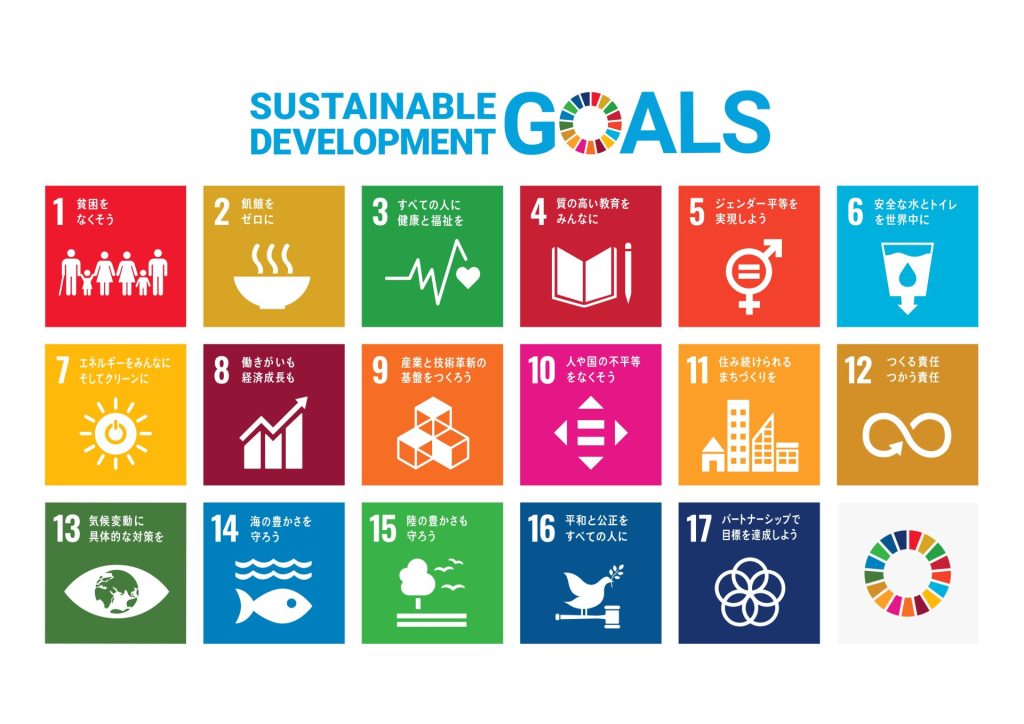

SDGs

SDGsは、2015年の国連サミットで採択された「Sustainable Development Goals」の略語です。日本語では「持続可能な開発目標」と訳されます。2030年までに世界全体が達成を目指す目標であり、以下17の目標と169のターゲットで構成されています。

SDGsは、企業だけでなく国家や個人といったあらゆるプレーヤーが共同で達成を目指すべきものです。そのため、たとえば外務省のホームページでも、日本政府におけるSDGsの取り組みなどを紹介しています。

企業が社会貢献活動に取り組むべき理由・メリット

社会貢献活動は、近年の社会環境を鑑みれば、多くの企業にとって「やらなくてはならないこと」です。しかし、そんな社会貢献活動を活用すれば、企業の成長やビジネスの前進につながる多くのメリットが得られます。義務感から消極的に取り組むだけでは、成長の機会を逃しかねません。

ここでは、企業が社会貢献活動に取り組むことで期待できる4つの代表的なメリットを紹介しましょう。

企業イメージ向上で顧客増

社会貢献活動に関する情報発信は、自社のイメージ向上につながることが多いです。

たとえば、「製品Aの売上の一部は、令和6年能登半島地震の被災地に寄付されています。」といった発信を行うと、被災地支援への共感から、既存顧客の定着や新たな顧客層の獲得につながりやすくなるでしょう。その結果、売上増も期待できるはずです。

なお、近年では「エシカル消費」と呼ばれる消費行動が広まってきています。

エシカル消費とは、地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動のことです。SDGsの17ゴールのうち、特に12番目のゴール(つくる責任 つかう責任)に関連する取り組みになります。

とりわけBtoC領域では、エシカル消費を意識した情報発信や商品・サービス設計などを行うことで、社会的価値を重視する層を取り込める可能性が高まるでしょう。

人材採用・社員エンゲージメントの強化

若い世代を中心とする就職・転職市場では、企業選びの際に社会貢献要素を重視することがトレンドになっています。こうしたなかで競合との差別化を図り、自社の優位性を高めるためには、自社の採用ターゲットに対して社会貢献活動の実績を適切にアピールすることが大切です。

また、社会課題へのコミットメントは、社員エンゲージメントの強化に役立つこともあります。社員エンゲージメントとは、従業員が持つ組織やチームへの愛着・やりがい・貢献意欲などを指すものです。

たとえば、ボランティア活動などを通して従業員自身が気にかけていた地域課題の解決に取り組むと、企業への親近感や愛着が高まり、結果的に従業員満足度の向上や離職率低下といった効果が得られたりするでしょう。

取引・調達・金融面のベネフィット

サプライチェーンDDなどに取り組む企業が増える時代に、諸活動を通じて新たな社会的価値を生み出すことは、既存のステークホルダーとの関係維持はもちろんのこと、新たな取引先・調達先に選ばれるための強みにもなるでしょう。

また、ESG評価の重要性が高まるなかで、環境・社会・ガバナンスに関する社会貢献活動を行い、その内容を投資家や金融機関などにアピールすると、投資先・出資先としての評価が向上することで、資金調達もしやすくなるはずです。

ESG評価が高い場合、持続可能な社会を実現するための資金や助言を提供する金融「サステナブルファイナンス」による資金調達も選択肢に入ってくるかもしれません。

社会と企業のサステナビリティ

そもそも、私たち個人や企業が社会課題を放置すれば、社会そのものの持続可能性が損なわれることで、従来から当たり前に行われていた暮らしや事業が継続できなくなるかもしれません。

こうした危機的状況を防ぎ、人や会社がこの社会で生き残っていくうえでも、企業は自らの事業環境に生じている社会課題に関心を持ち、適切な方法で寄り添いながら事業を展開していく必要があるでしょう。

また、これからの時代は、社会課題が深刻化するなかで、企業の社会的責任に着目した規制強化や情報開示の要請が続く可能性もあります。

これらの対応に追われて本来の事業に支障が出る問題を防ぐうえでも、いち早く社会課題の解決に焦点を当て、状況に応じた取り組みを積極的に実施していく姿勢が求められるでしょう。

まとめ

企業の社会貢献活動は、国内外の社会課題が山積するなかで、自社の社会的責任を果たすうえでも、持続的なビジネス成長を果たすうえでも重要な取り組みになりつつあります。

これから社会貢献活動を始める企業は、手軽に取り組める「寄付」から挑戦してみるのも一つです。以下のページでは、企業による寄付の概要やメリット、選び方などを詳しく紹介しています。

企業寄付は、ピースウィンズ・ジャパンでも受け付けています。

ピースウィンズ・ジャパンは1996年の設立以来、国際人道支援や災害緊急支援をはじめとする幅広い領域で支援実績を積み重ねてきた認定NPO法人です。当法人には、社会貢献を志す企業様との豊富な連携実績があります。過去の事例集やお問い合わせはこちらをご覧ください。