【 連携事例紹介 】// Contents

企業寄付とは、企業が社会貢献の一環として行う寄付の総称です。

近年のビジネス環境では、さまざまな社会課題が山積するなかで法人が企業寄付を通じて社会的責任を果たし、地域社会や課題解決に貢献することの重要性が高まってきました。

この記事では、企業寄付における3つの種類と各特徴を確認したうえで、メリットと注意点を紹介します。後半では、これから実際に寄付に取り組む企業のために、寄付の効果を最大化するための基本ステップを解説しましょう。

企業寄付の種類と特徴

企業寄付には、大きく分けて3つの種類があります。ここでは、各寄付の特徴・メリット・注意点などを紹介しましょう。

①金銭寄付

金銭寄付は、もっとも代表的な支援方法です。寄付をするタイミングで見ていくと、以下の2種類に分けられます。

【単発寄付(スポット寄付・一回寄付)】

災害や紛争などの緊急時や特定イベント時に、1度きりの金銭寄付を行う方法です。突発的な社会問題や被災地の復興支援などへの対応をするために、自治体や支援団体側で寄付を募ることもあります。

【定期寄付(継続寄付)】

毎月・毎年などの定期で、一定額を寄付し続ける方法です。定期寄付は、各団体が安定的かつ計画的に活動を続ける支えになります。中長期的な取り組みが必要な分野でよく活用されています。

また、社員参加型の寄付である「マッチングギフト」や、商品・サービス売上の一定割合を寄付する「売上の連動型寄付」などの仕組みも、金銭寄付の一種といえます。

金銭寄付の大きなメリットは、税制優遇を受けられる点です。また、金銭寄付の場合、団体への振り込みのみで実行できることから、後述する物品や人による寄付と比べて、事業への影響が生じにくい利点もあります。

ただし、金銭「だけ」を寄付する場合、著しく高い金額にでもしない限り自社の独自性は出しづらく、競合との差別化も難しいでしょう。

②物品寄付

物品寄付とは、自社製品などの物やサービスをそのまま寄付するものです。

たとえば、「被災地付近の工場で生産したパン・おにぎりを、各避難所や救援物資集積所に届け続ける」や「災害時の入浴支援として、スーパー銭湯の施設を地域住民に無料開放する」といった取り組みは、物品寄付の典型例でしょう。

物品寄付の利点は、寄付にともない自社製品・サービス・施設などの魅力をアピールしやすい点です。それはつまり、競合との差別化や市場優位性を高めるうえでも役立つことでしょう。

ただし物品寄付を行う場合、自社製品やサービスの製造・流通・販売計画に影響する可能性があります。事業計画に支障が出ないよう、注意が必要です。

人(労働力)の寄付

被災地の復興支援や地域の清掃活動、イベントなどに社員ボランティアを派遣することも、寄付にあたります。

また、人に関する寄付の新しい形として注目されているのが、「プロボノ」による社会貢献活動です。プロボノとは、社員が仕事で培ったスキル・経験を活かす寄付になります。

たとえば、近年の地方自治体では、少子高齢化の影響から地域課題を解決する担い手が不足しやすい状況です。こうしたなかでプロボノの形で社員を派遣すると、人材×ノウハウの両面から社会課題の解決を支えることが可能となります。

人(労働力)の寄付は、社員のチームビルディングや、現場体験や他者に教える経験を通じたアクティブラーニングの機会としても役立ちます。また、ボランティア参加を通して、団体や自治体とさらなる連携をするきっかけが生まれたりもするでしょう。

ただし、人の寄付をするためには、通常業務に支障をきたさないための体制整備や調整が必要です。また、後述する社員エンゲージメントの向上などを期待するのであれば、本人がやりたい活動に耳を傾けたうえで、適材適所の調整をする必要もあるでしょう。

企業寄付のメリット

「企業寄付=金銭や物品などを無償提供するもの」と考えると、その取り組みが少し面倒に感じられるかもしれません。しかし実際には、企業寄付は事業成長を促進するさまざまな効果・メリットをもたらします。

ここでは、一般的な企業寄付をすることで期待できる3つのメリットを紹介しましょう。

ブランドイメージ向上・PR効果

すべての企業寄付に共通する効果は、顧客・取引先・地域社会といったステークホルダーからの印象がよくなり、信頼獲得につながっていく点です。

たとえば、企業寄付の取り組みが自社広報・支援先団体の広報・各メディアなどを通じて発信されると、企業および製品・サービスの認知拡大につながります。

また、経営理念や事業と親和性が高い領域に寄付を行い、その取り組みが各メディアで取り上げられると、たとえば「◯◯社の高圧洗浄機は水害被災地でも大活躍した」などの情報からブランド力強化に役立つこともあるでしょう。

社会貢献活動の可視化は、将来的な資金調達を成功させる鍵になるものです。

たとえば、最近の投資家や金融機関が重視する指標に「ESG評価」があります。ESG評価とは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス(企業統治))を考慮した投資活動や経営・事業活動を指すものです。

社会貢献活動のレポートなどから、自社のESGに対する意識の高さや成功事例をアピールできると、投資家・金融機関・ESG評価機関からの評価が高まり、資金調達の成功につながりやすくなるでしょう。

税制優遇

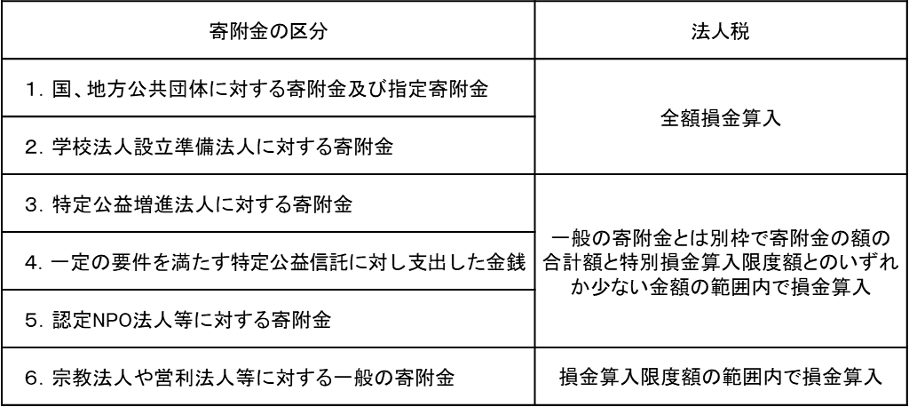

法人が支出した寄付金は、限度額まで損金算入できます。損金とは税務上の損失を指す概念です。損金算入すると、税務上の売上(益金)から一定割合の寄付金を費用として差し引けることになります。わかりやすい表現を使えば、「損金の分だけ税金が減る」イメージです。

損金算入できる限度額は、寄付先によって異なります。例えば認定NPO法人への寄付は、一般の寄付金とは別枠で、特別損金算入ができます。また、国や地方公共団体への寄付金は、全額を損金算入することができます。

また、寄付の方法などによって、最終的な税金を割り引く税額控除を受けられることがあります。税額控除を受けられる「企業版ふるさと納税」の仕組みについては、以下の記事をご覧ください。

社員エンゲージメントと採用競争力

寄付を中心とする社会貢献活動は、既存社員との関係や、採用活動におけるイメージをより良いものにするうえでも役立ちます。

社員エンゲージメントとは、社員が会社や組織のメンバーに対して抱く愛着・思い入れ・信頼などの「心理的なつながり」を指す概念です。エンゲージメントは、社員の離職率を下げるうえでも大切な指標になります。

たとえば、ある社員の地元が豪雨災害で被災したと仮定します。

そこで企業が金銭および物品の寄付を行うと、「自分の地元を助けてくれた!」という感謝の気持ちからエンゲージメントが高まったりもするでしょう。また、企業の社会的役割を醸成する寄付行動は、多くの従業員に「誇り」をもたらすかもしれません。

いまの就活生は、企業選びの基準として「SDGsに対する姿勢」などを重視する傾向があります。近年では、倫理的な観点から就職先を選び、社会貢献を重視する就職活動を指す「エシカル就活」という言葉も登場しています。

このような時代に採用力を強化していくためには、やはり採用ターゲットである就活生が関心を持つ領域での社会貢献活動に取り組み、実績をアピールする必要があるでしょう。

企業寄付の注意点

企業寄付の効果・メリットは、適切な準備をしてこそ得られるものです。企業寄付のリスクを理解し、失敗を防ぐためには、以下のポイントを大切にしながら準備を進める必要があるでしょう。

支援先を適切に選ぶ

企業寄付を通じて自社の社会的価値やブランド力を強化するためには、支援先および寄付内容が自社の経営理念と整合性がとれているかどうかを確認することが必要です。また、支援先そのものの信頼性や寄付金の使い道なども、しっかりチェックすることが大切になります。

また、寄付などの社会貢献活動は、外部のステークホルダーを意識したものになりがちです。企業寄付を社内の活性化や社員エンゲージメントの向上につなげるためには、自社のメンバーが納得し、「ぜひとも協力したい!」と感じられる支援先を選ぶことが大切になります。

想定通り税制優遇が受けられるよう準備しておく

税制優遇の内容は、利用する制度や所得金額、寄付額などの影響を受けます。

寄付による税制優遇の効果を最大化するためには、各寄付先の控除条件や限度額などを理解したうえで、事前にシミュレーションしておくことが大切です。

また、税制優遇は、確定申告をすることで適用される仕組みです。損金算入による税制優遇を受けるためには、寄付の領収書をすべて保管しておく必要があります。

寄付関連の社内リソースを確保しておく

寄付による効果を最大化するためには、支援先との密なやり取りで良好な関係を築いたり、寄付の実績を自社メディアなどで発信したりする取り組みが必要です。

寄付にともなうこうした活動を抜かりなく行うためには、寄付関連の手続きおよび発信に取り組む体制を整備し、社内リソースを確保しておくことが大切になります。

社内リソースが十分であるなかで寄付を行うからこそ、ステークホルダーへの情報開示や報告などを適切な時期に実施できるでしょう。

企業寄付の流れ

企業寄付による効果・メリットを最大化するためには、適切な流れで準備や手続きを進めていくことが大切です。ここでは、企業寄付における5つの実行ステップとポイントを解説しましょう。

①寄付の目的を整理する

寄付の実行について社内外のステークホルダーに納得してもらい、イメージアップや資金調達の成功といった効果につなげるためには、自社の経営理念・戦略と整合性がとれた「寄付目的」が必要です。寄付目的とは「寄付をすることで何を実現するのか?」を言語化したものになります。

明確な目的は、寄付関連プロジェクトチームの整備や、自治体や団体との連携、実績の適切な発信を進める際の「指針」になるでしょう。

この段階で可能な限り具体的な言語化を行うことで「寄付をする動機」が明確になり、社員を含めたステークホルダーからの理解や共感も得られやすくなります。

②寄付の方法や目標を決める

①で設定した目的を実現するために、最適な寄付の種類、寄付額、支援する社会テーマ・領域などを決めていきます。

たとえば、経営理念から落とし込んだ寄付目的「食を通じて、日本の家庭を幸せに導く。」を設定した場合、フードバンクや子ども食堂、災害被災地の避難所なども支援テーマに入ってくるかもしれません。

また、寄付の取り組みおよび効果を測定し、適切な振り返りから「次」につなげていくためには、KPI(重要業績評価指標)などの数値目標を設定することも大切です。KPIとは、組織やプロジェクトが最終目標(KGI)を達成するために、そこまでのプロセスを定量的に評価するための指標になります。

たとえば、避難所やフードバンクに自社製品を寄付する場合、「年間◯万個以上の物品寄付」というKPIも設定できるでしょう。また、人的リソースの寄付をする場合、「2025年のボランティア参加率◯%」も一つの目標になるはずです。こうした数値目標を定めることで、具体的に行うべき施策も決めやすくなります。

③寄付先を決める

寄付先選びでは、ここまで決めた寄付の目的・社会的テーマや方法がマッチしている自治体・団体を探す必要があります。また、ステークホルダーからの印象アップや高評価につなげるためには、寄付先が信頼のおける相手であることも大切です。

寄付先の信頼性をチェックするポイントなどは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひチェックしてください。

④寄付実行

寄付先に問い合わせを行い、寄付実行までの手順や寄付金の使途、成果報告書の形式などについて調整を進めていきます。寄付の実行は、これらの項目をすべて合意できた段階で行う形です。

実行後のトラブルを防ぐためにも、必要に応じて契約書や覚書を作成しておきましょう。

⑤効果測定・社内外への発信

寄付の実行後は、寄付先から届く報告書や現地視察などを通して、②で設定した目標の達成度を確認しましょう。

また、「寄付後の提携交渉が思うように進まなかった」や「寄付実績を発信するためのリソースが不足していた(メンバーの負担が増えた)」などの定性的な気づきも洗い出し、次年度の方針に活かすことが大切です。

寄付による効果は、取り組み内容が顧客・投資家・地域住民などのステークホルダーに認知され、高く評価してもらってこそ最大化します。統合報告書、サステナビリティレポート、プレスリリース、SNSなどを上手に使い、寄付の成果や支援によって生まれたストーリーなどを積極的に発信していきましょう。

まとめ

企業が寄付を行うと、ブランドイメージや社員エンゲージメントの向上、税制優遇などのメリットが得られます。効果・メリットを最大化するためには、記事で紹介した適切な流れで寄付先を選び、寄付実行していくことが大切です。

ピースウィンズ・ジャパンは1996年の設立以来、国際人道支援、災害緊急支援をはじめとするさまざまな領域で支援実績を積み重ねてきた認定NPO法人です。企業さまや団体さまとの間にも豊富な連携実績があります。過去の事例集やお問い合わせはこちらをご覧ください。