「生命保険信託」でも遺贈寄付ができます

春の終活セミナーで、ご質問の多かった「生命保険信託」の特徴や利用の仕方をご紹介します。遺贈寄付や、障害のあるお子さまに財産を遺す利用の仕方など、遺贈寄附推進機構代表の齋藤弘道さんに解説していただいた過去の記事から転載いたします。

遺贈寄附推進機構代表・齋藤弘道さん

遺贈寄附推進機構代表・齋藤弘道さん

「遺言書」なしでも遺贈寄附はできるのですか?

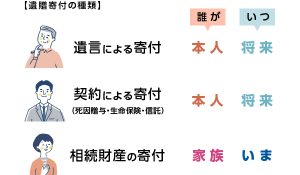

齋藤さん できます。遺贈寄付は、遺産の一部を非営利団体などに寄付することです。通常の寄付と異なるのは、相続のタイミングで寄付がされること。つまり、多くは将来の寄付になります。その方法は大きく分けて3つあります。まず、①遺言書を作成する、遺言による寄付です。その他にも、②契約による寄付、③相続財産からの寄付(相続人からのご寄付)があります。②契約による寄付の中にも、死因贈与契約、生命保険による寄付、それに信託による寄付など、様々な種類があります。

よくご質問をいただくのですが、生命保険の受取人を寄付先団体にできませんか?

齋藤さん 死亡保険金の受取人については、多くの場合、被保険者の二親等以内の血族(父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹)あるいは配偶者に制限されています。受取人に指定していた方が亡くなってしまった場合でも、寄付先団体への変更を認めない保険会社は少なくありません。生命保険だけでの遺贈寄付はなかなか難しいのが現実です。

その点、「生命保険信託」では遺贈寄付が可能になるのですね?

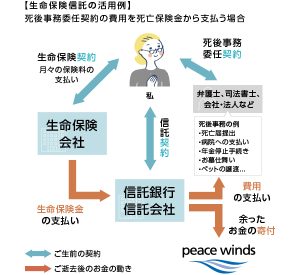

齋藤さん はい。「生命保険信託」の仕組みは「生命保険」と「信託」の組み合わせです。まず、保険会社と「生命保険」の契約をします。これと同時に、または保険契約の後に信託会社と「信託」の契約もします。この時に信託の目的(お金の配分方法など)を決めます。自分が亡くなった時には死亡保険金を信託会社に支払ってもらい、信託会社が、そのお金を管理して、信託契約で定めた目的のとおり、配分をしてくれます。

「生命保険信託」の商品は、保険会社と信託会社の組み合わせで何種類か販売されています。それぞれに特徴があり、手数料なども異なります。信託契約による遺贈寄付は、まだ多くありませんが、その中でみると、生命保険信託は割と利用されています。

具体的には、どういうことができますか?

齋藤さん たとえば、「親なきあと問題」として知られる問題への対応が可能です。子どもが2人いる家族で、長女に知的障がいがあるとします。その際、長女を「第一受益者」として指定し、次女を「第二受益者」として指定しておきます。長女が元気なうちは、長女に毎月の生活費を渡してもらう。長女が亡くなったら、次は「第二受益者」の次女に毎月の生活費を渡してもらう。二人とも亡くなってしまった時にお金が余っていたら、お世話になった社会福祉法人に寄付してもらう。こういう、遺言書ではできないような配分も信託会社に依頼できます。

おひとりや、子どものいないご夫婦むけの商品もあるそうですね

齋藤さん 子どものいないご夫婦では、お二人とも亡くなった時に財産をどうするか、悩まれる方も多いようです。また、死亡届を出す、埋葬費用を払う、最後の入院や介護の費用を精算するといった「死後事務」の問題もあります。一般に、こういう事務は残されたご家族がされますが、相続人が兄弟姉妹や甥・姪しかいない場合、迷惑をかけたくないとプロにお願いすることもあります。その際、通常は、ある程度まとまったお金をあらかじめ預けておく必要がありますが、「生命保険信託」なら、そのお金を死亡保険金から支払ってもらうことができます。そして、死後事務が終わった時にお金が余ったら、あらかじめ指定しておいた団体に寄付をすることもできるのです(下図参照)。

不動産の寄付をしたいときは「遺言書」

齋藤さん ただし、「遺言」と比べて苦手なこともあります。たとえば不動産の寄付です。一般に販売されている信託(生命保険信託を含む)の商品では、金銭以外の財産を信託する(預ける)ことはできません。現状では、不動産を寄付したい場合には、ほぼ「遺言書」の作成しか選択肢はないと思います。このように、遺贈寄付を行うにも様々な方法があり、それぞれに特徴があります。それぞれの使い勝手と費用のバランスを考えられると良いのかなと思います。

どうもありがとうございました。ピースウィンズ・ジャパンでは、みなさまの「遺言書」についての疑問やお困りごとについてお話を伺い、サポートしています。専門家のご紹介もしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

0120-252-176

0120-252-176